私たちの生活を支えるあらゆる電子機器には、「半導体」が欠かせません。

半導体は、電気を通す導体と通さない絶縁体の中間的な性質を持ち、電流を自在に制御できるのが特徴です。この特性を活かして、情報の処理・記録・変換を行う半導体デバイスが生まれ、スマートフォンから家電、自動車、エネルギー機器まで広く利用されています。

本記事では、半導体の基礎から構造、実際に使用されている種類と用途まで、幅広く解説します。

半導体とは

半導体は、電気をよく通す「導体」(金属など)と、電気をほとんど通さない「絶縁体」(ゴムなど)の中間の性質を持つ物質です。電圧や光といった特定の条件が加わると、電気の流れを自在にコントロールできる点が最大の特徴です。

この性質を利用した部品が半導体デバイスで、電子の移動を制御し、情報の記憶や計算処理などを可能にします。パソコンやスマートフォンといった電子機器から、自動車、産業機器、家電製品まで、あらゆる分野で使われ、私たちの豊かな暮らしを支える不可欠な存在です。

半導体デバイスの多くは、シリコンウェーハという基板の上に複雑な回路を形成して多数のチップを作り、これらを個々に切り出して機器に搭載されています。トランジスタやダイオード、多数の素子を集積したIC(集積回路)なども総称して「半導体」と呼ばれ、電子機器の「頭脳」として中心的な役割を担っています。

半導体の主要な材料

半導体の主要な材料はシリコン(ケイ素)です。かつてはゲルマニウムも使われましたが、シリコンは地球上にケイ石として豊富に存在し、入手しやすさ、加工のしやすさ、安定性の高さから主流となりました。

高純度なシリコン単結晶は電気をほとんど通しませんが、リンやヒ素などの不純物を混ぜる(ドーピング)ことで電気を通しやすくします。

半導体チップ製造では、絶縁性の高いシリコン酸化膜(SiO2)などのシリコン系薄膜も多用されます。このため、半導体は「主にシリコンでできている」と言っても過言ではありません。

近年では、シリコン以外にも、ガリウムナイトライド(GaN)やシリコンカーバイド(SiC)を原料とした次世代パワー半導体が普及。これらは高電圧・大電流を扱えるため、電気自動車や太陽光発電などで効率的な電力利用に貢献しています。

半導体の性質

半導体は、温度によって電気抵抗率が変化する特性を持ちます。低温では電気が通りにくく、高温になるほど電気が通りやすくなるのは、バンドギャップと呼ばれるエネルギーの隙間を、熱エネルギーが電子に与えることで越えさせるためです。熱以外にも光の照射なども、電子を活性化させるエネルギー源となり得ます。

半導体の主要な機能は、電気の流れを制御することです。導体と絶縁体の中間的性質を利用し、電流のオン・オフ切り替え(トランジスタ)、一方向への通電(ダイオード)などを可能にします。

また、電気信号を増幅する機能も持ちます。微弱な電流を増幅し、ラジオの音声出力などに利用されます。さらに、電気エネルギーと光を相互に変換する機能も重要です。電気を光に変えるLEDやレーザー、光を電気に変える太陽電池やカメラのCMOSセンサーなどが、この半導体の特性を活用して開発されています。

半導体の基本原理

半導体には、電気の流れを制御する性質があります。ここからは、基本的な原理について、より詳しい内容を解説します。

微量の不純物を添加する

純粋な半導体物質(真性半導体)は電気を通しにくい性質を持ちますが、これに微量の不純物を加えることで、電気の流れやすさを制御できるようになります。このプロセスを不純物添加(ドーピング)と呼びます。

具体的には、シリコン結晶にリン(P)のような電子を余分に持つ不純物を添加すると、電子が多数のキャリアとなるn型半導体ができます。逆に、ホウ素(B)のように電子が不足する不純物を添加すると、電子の「穴」である正孔(ホール)が多数のキャリアとなるp型半導体ができます。

このn型とp型半導体を接合させたpn接合構造を用いることで、特定の方向にだけ電気を流したり、電流のオン・オフを切り替えたりする「整流作用」や増幅作用など、半導体デバイスの多様な機能が実現されるのです。

接合面付近に空乏層が生成

半導体の機能を支える重要な仕組みがpn接合です。これは、電子が過剰なn型半導体と、電子が不足し正孔(ホール)が多いp型半導体を接合することで形成されます。

接合面では、電子と正孔が結合して消滅し、電荷をほとんど持たない空乏層という領域が生まれます。この空乏層に電界が発生することで、電流の流れが制御されます。

p型側を正極、n型側を負極に接続し電圧をかけると(順方向バイアス)、空乏層が狭まり電流が流れます。しかし、極性を逆にすると電流はほとんど流れません。この一方向への電流の流れを利用した2端子素子がダイオードです。さらに、この構造を応用し、電流のオン・オフを切り替えられるようにした3端子素子がトランジスタであり、現代の電子機器の根幹をなす部品となっています。

半導体の進化

テクノロジーの発展とともに、半導体も大きな進化を遂げています。ここでは、どのような進化を遂げているのか、具体的な内容を解説しましょう。

微細化の追求とシリコンウェーハの高品質化

半導体は、より高性能で多機能なチップを実現するために、回路の線幅をナノメートル単位で狭めています。

これを微細化(または微細加工技術)と呼び、チップの小型化と性能向上に直結します。この微細化が進むにつれて、回路の土台となるシリコンウェーハには、より高い品質と精度が求められるようになりました。

具体的には、ウェーハ表面の超平坦性や微細な欠陥の排除、異物の極小化といった要求が厳しくなっています。わずかな凹凸や不純物が、微細な回路形成の妨げとなり、製品の歩留まり(不良品の少なさ)に大きく影響するためです。

ウェーハの大口径化と生産効率の向上

微細化と並行して進められてきたのが、シリコンウェーハの大口径化です。かつては小口径のウェーハが主流でしたが、半導体需要の拡大に伴い、1枚のウェーハからより多くのチップを生産できるよう、基板の直径を大きくする技術開発が進みました。現在では、直径300mm(30cm)のウェーハが主流となっています。

ウェーハの大口径化の最大のメリットは、生産効率の大幅な向上です。ウェーハが大きくなればなるほど、同じ製造プロセスで一度に作れるチップの数が飛躍的に増え、結果として1チップあたりの製造コストを削減できます。また、ウェーハの端部分にチップが配置できない「無駄な領域」の割合が、大口径になるほど相対的に少なくなるため、単純な面積比以上の生産性向上が見込めます。

技術開発と投資の集約

微細化と大口径化に対応するための技術開発は、非常に高度で多大な設備投資を必要とします。ウェーハの結晶成長技術、切断、研磨、洗浄、検査といった各工程で、ナノレベルの精度と清浄度を追求しなければなりません。

この技術的なハードルと莫大な投資コストが参入障壁となり、かつて多くの企業が競い合った半導体用シリコンウェーハ業界は、現在数社の主要メーカーに集約されています。これらの企業が、世界の半導体産業の発展を基盤から支えているのです。

半導体の将来性・展望

シリコンウェーハは、半導体を製造するうえで必要不可欠な素材として、大きな市場規模を誇ります。実際に、2024年のシリコンウェーハ市場では、約115億ドルもの出荷販売額を記録しました。

しかし近年、シリコン以外の化合物半導体も注目されはじめています。特に研究・開発が進められているのが、炭化ケイ素(SiC)を用いた高効率なパワー半導体です。

SiCは、シリコンに比べて高温や高電圧に強く、電力損失が少ないという優れた特性を持っています。このため、電気自動車(EV)のインバーターや急速充電器、再生可能エネルギー関連機器など、高効率な電力変換が求められる分野での需要が急速に拡大しており、今後の市場成長が期待されています。

このように、半導体市場は、依然としてシリコンが中心であるものの、特定のニーズに応える化合物半導体が重要な役割を担い始めています。

半導体製品の多様な種類とそれぞれの役割

半導体の製品には、さまざまな種類があり、役割も異なります。最後に、代表的な種類と特徴について解説しましょう。

ディクリート半導体

ディスクリートとは「個別・分離した」という意味で、一つの素子に一つの単一機能を持つ半導体を指します。非常に基本的な構造で、特定の機能(電流のON・OFF、整流、増幅など)に特化しています。主に、下記のような種類があります。

- トランジスタ…電気信号で電流の流れを制御する。電気のスイッチの役割がある

- ダイオード…電流を一方向のみに流す。電源回路に不可欠

- サイリスタ…電流を制御する。大電力の制御に使われる。

これらは電源回路、インバーター、モーター制御、LED照明の駆動回路など、幅広い電子機器の基本的な機能部分に利用されています。

オプト半導体(光半導体)

オプト半導体は、光と電気エネルギーを相互に変換する機能を持ちます。電気を光に変えたり、光を電気に変えたりすることができるのが特徴です。主な種類と用途は、以下の通りです。

- LED(発光ダイオード)…電気エネルギーを光に変える。照明や信号機など

- レーザーダイオード…特定の波長の光を発生させる。バーコードリーダーなど

- フォトダイオード…光エネルギーを電気信号に変える。光通信、光センサーなど

- 太陽電池…太陽光を直接電気エネルギーに変換する。

オプト半導体は電気変換効率がよく、軽量であることから、さまざまな用途で使われています。

センサー半導体

センサー半導体は、物理的または化学的な現象(温度、光、圧力、磁力、ガス濃度など)を検出し、それを電気信号やデジタルデータに変換します。主な種類と用途は、以下の通りです。

- 温度センサー…温度を検出。エアコンや家電など

- 光センサー…光の強さを検出。自動点灯やスマホの画面照度調整など

- 加速度センサー…動きや傾きを検出。自動車のエアバッグやスマホの自動回転機能など

- 磁気センサー…磁力を検出。電子コンパスなど

センサー半導体は、小型でありながら、精密性が高いのが特徴です。さまざまなデータを収集する現代社会において、ますますその重要性が高まっています。

ロジック半導体

ロジック半導体は、コンピュータの「頭脳」にあたります。数値計算や論理演算、データ制御など、複雑な情報処理を実行します。プログラミングによって様々な機能を定義できます。主な種類と用途は、下記の通りです。

- CPU(中央演算処理装置)…計算処理の実行。パソコン、サーバー、スマートフォンなど

- GPU(画像処理装置)…並列計算に活用。画像や動画の描画、3Dグラフィックスの高速処理などに特化

- マイコン(マイクロコントローラー)…特定の機器を制御する。家電製品、自動車、産業機器など

- ASIC(特定用途向け集積回路)… 特定の機能に特化して設計。高効率化や省電力化が求められる分野で活用

情報処理の高速化と効率化を担ううえで、最も重要な半導体の一つです。

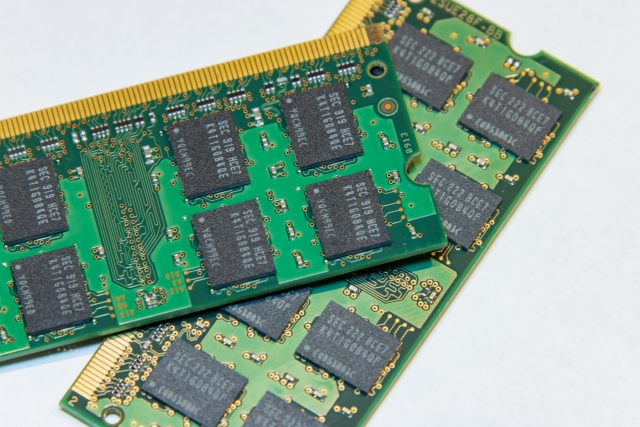

メモリー半導体

メモリー半導体は、情報を一時的または永続的に保存する機能を持ちます。コンピュータの「記憶」にあたります。主な種類と用途は、下記の通りです。

- 揮発性メモリ…電源を切るとデータが消えるが、高速な読み取りが可能。パソコンやスマホに内蔵されている

- 不揮発性メモリ…電源を切ってもデータが保持される。フラッシュメモリなど

情報の保存と高速なアクセスを実現するため、膨大なデータを扱う現代社会において、必要不可欠です。

まとめ

半導体は、現代のテクノロジー社会に必要不可欠な存在です。電流を制御する基本原理に加え、用途に応じた製品の多様化により、その役割は年々広がりを見せています。

近年では、パワー半導体や化合物半導体といった次世代技術も台頭し、より高性能・高効率なデバイスが実現しています。今後も半導体は進化を続け、社会の発展を支えていくでしょう。

高品質・即対応の半導体商社ならe-Parts

半導体に関する製品調達や取引先を探している方は、半導体商社として実績のあるe-Partsの公式サイトもチェックしてみてください。

500万点に及ぶ在庫を持ち、徹底した品質管理と市場動向に基づいた製品提案が強みです。スピーディーな対応や柔軟なサポートも魅力で、細かなニーズにも丁寧に応えてくれます。

Leave a Reply